基本的な書き方に加え、納め札の3つの使用用途を解説します。

納め札とはなんぞや?

四国八十八ヵ所の寺(本堂・大師堂)を参拝した際に、納める札のことです。

元々は四国遍路の開祖と言われている衛門三郎が、非礼を詫びるため弘法大師を追い求めて四国巡礼の旅に出た際、自分が探していることを気づいてもらうために寺に打ち付けた木の札が由来だそうです。

納め札の色について

| 納め札の色 | 廻った回数 |

|---|---|

| 白 | 1〜4 |

| 緑 | 5〜7 |

| 赤 | 8〜24 |

| 銀 | 25〜49 |

| 金 | 50〜99 |

| 錦 | 100以上 |

納め札は廻った回数に応じて色が異なります。

穿った見方をすれば、寺と仏具店がリピーターを増やすために仕掛けたマーケティングでしょうか。しかし、良く言えばレベルアップ要素とも言えるので、これがモチベーションになるという方もおられるのかもしれません。

ただ数十回以上廻った先達の方でも白の納め札を使用していたりするので、個人的には色にはあまり拘らなくてもいいような気がします。

ちなみに色がつくと価格が上がり、錦札に関しては特注品となります。

納め札の使い方について

これがスタンダードな使用用途ですね。

本堂・大師堂それぞれに納札入があるので、そちらに納めます。

四国遍路のマナーです。

私は渡していましたが、お礼だけ言って渡さないという方もいました。なお返礼用途の納め札は願意を書いていないものが好ましいそうですが、もらう立場になって考えると『この人はどんな願いことをしているのか気になる』という欲求も少なからずあると思うのであまり気にしなくてもいいと思います。

ちなみに私は出発前に全部記入したため、願意を書いたものを気にせず渡していました。

お遍路さん同士での名刺交換のような用途で使われたりもします。

基本的には相手から頂いたのであれば、自分の納め札も渡す方が好ましいでしょう。

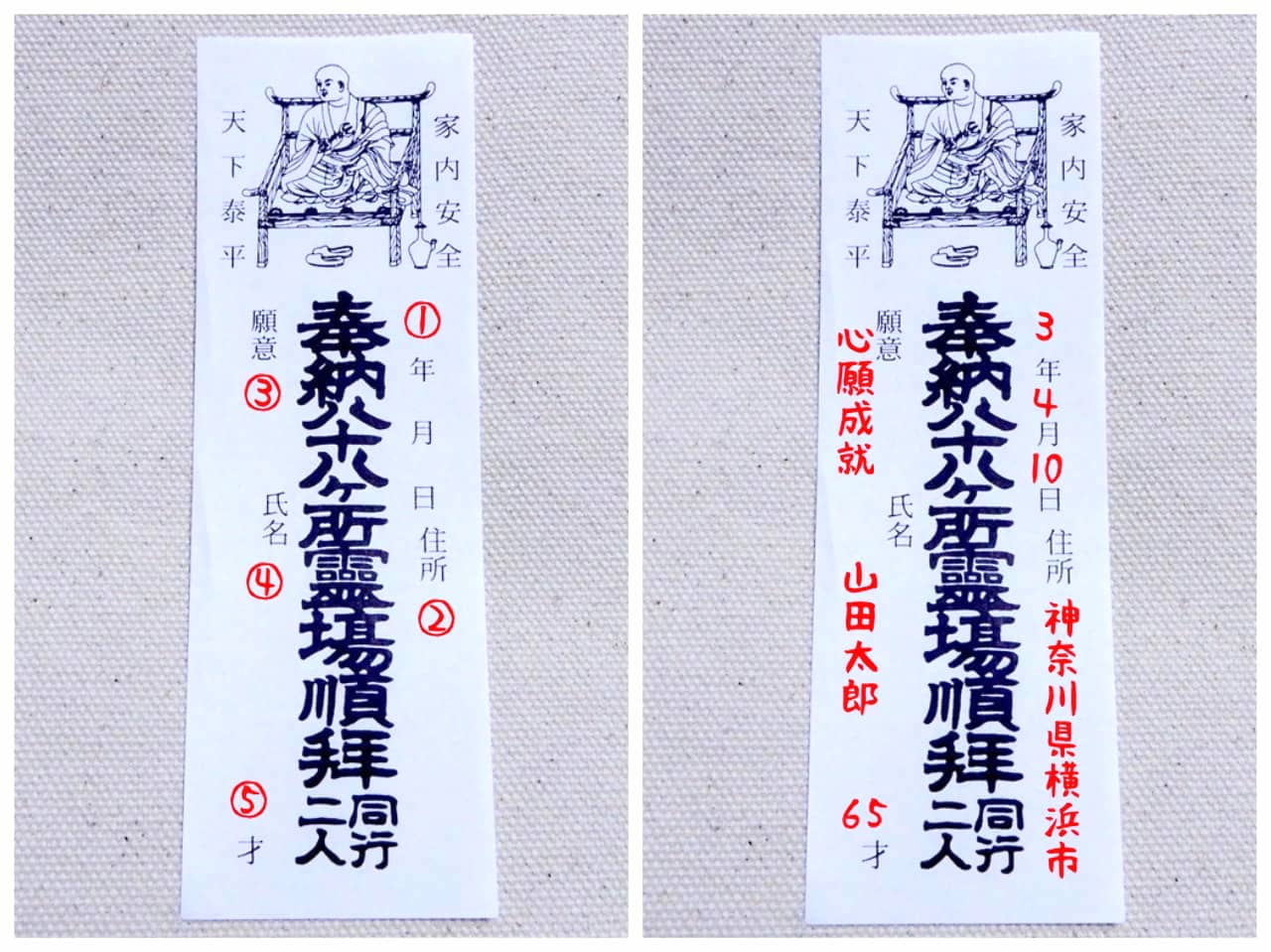

納め札の書き方について

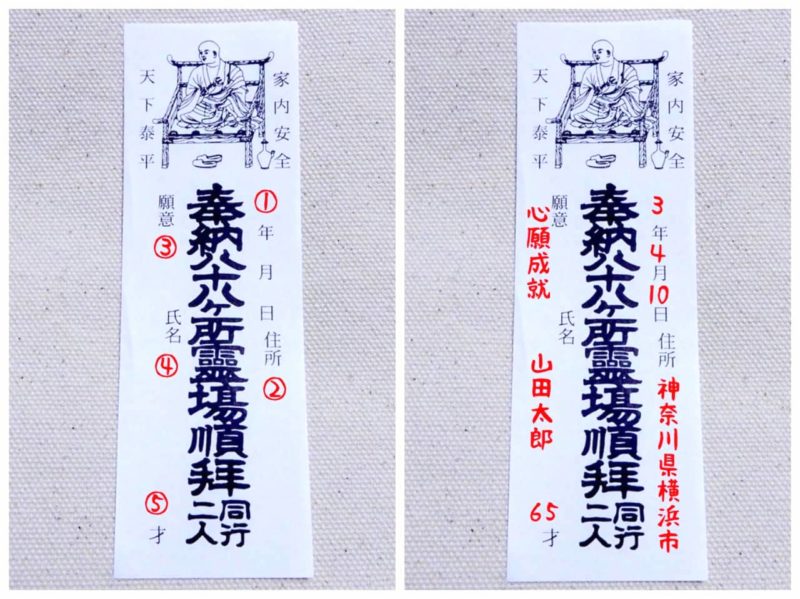

基本は元号。ただし西暦でも可。

また正確な日付ではなく『吉日』でも可。

例)3年4月吉日

住所はプライバシーの観点から市区町村までの記入が一般的。

いわゆる『お願い事』です。基本は四字熟語。

ただし絵馬や短冊のような書き方でも可。その場合は長くなってしまうので裏面に記入する。

具体的な4字熟語の例は、以下のサイトに詳しく書いてあるので参考にしてください。

基本は本名。ただし芸名やペンネームでも特に問題はないと思います。

年齢は数え年でも実年齢でもどちらでも可。ただし鯖読みはNG。

納め札は何枚必要なの?

88(寺の数)× 2(本堂・大師堂)=176

遍路では最低176枚は必要となります。納め札は基本1束が100枚綴りなので、最低でも2束は必要ですね。

ただしこれはあくまで寺のみでの枚数です。お接待を受けることなども踏まえると通常3束は必要になると思います。

納め札はいつ書けばいいの?

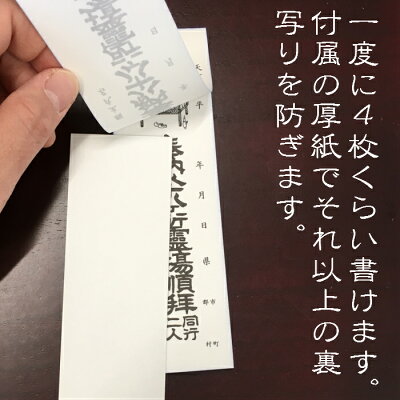

現地で毎日こまめに書いても良いのですが、面倒臭いと感じたり、歩き疲れてそんなことやる元気がないというケースも多いと思います。

そのため書ける部分に関しては出発前に全て記入するという方が多いようです。

それでも日付は毎日書き足すことになるのですが、それだけでもかなり面倒でした。

個人的には出発前に書くことを推奨します。

納め札はどこで売ってるの?

アマゾンや楽天等のネットショップで購入できます。

なお四国八十八ヶ所寺や四国の仏具屋でも取り扱っているので、足りなくなったら現地でも購入できます。

▶︎ 通常のもの

▶︎ 複写式